Ketika Algoritma Bertemu Adat: Mencari Jalan Tengah antara Teknologi Cerdas dan Jati Diri Bangsa

I. Sekilas: Dua Dunia yang Saling Menatap

Multikultural di Indonesia (Sumber: https://res.cloudinary.com/501fd8534b9ae541ade6c0b2d5d1c4ec6062054a.jpg)

Multikultural di Indonesia (Sumber: https://res.cloudinary.com/501fd8534b9ae541ade6c0b2d5d1c4ec6062054a.jpg)

Indonesia berdiri di persimpangan yang menarik sekaligus menantang. Di satu sisi, negeri ini memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan kekayaan adat istiadat yang telah bertahan selama ribuan tahun [1]. Di sisi lain, gelombang transformasi digital yang dipacu oleh kecerdasan buatan (AI) dan teknologi cerdas lainnya mengubah cara hidup masyarakat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya [2]. Pertanyaan besarnya adalah: apakah kemajuan teknologi yang begitu cepat ini bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai antropologi kebudayaan Indonesia tanpa saling melukai?

Pembahasan ini bukan sekadar diskusi akademis yang terjebak di menara gading. Lebih dari 70 juta orang Indonesia termasuk dalam komunitas adat atau masyarakat tradisional yang hidupnya erat dengan sistem kearifan lokal, ritual, dan struktur sosial yang kompleks [1]. Ketika aplikasi pintar mulai menggantikan peran tetua adat dalam mengambil keputusan, atau ketika algoritma mencoba mendokumentasikan bahasa daerah yang hanya dituturkan oleh segelintir orang tua, kita menghadapi pertarungan antara efisiensi digital dan kedalaman makna kultural. Bukan berarti kita harus memilih salah satu, melainkan mencari cara agar keduanya bisa saling menguatkan.

II. Ancaman yang Tersembunyi: Ketika Teknologi Menjadi Pedang Bermata Dua

Konflik utama dalam integrasi teknologi cerdas dengan antropologi kebudayaan Indonesia bukanlah soal apakah teknologi itu berguna atau tidak, melainkan soal kekuasaan dan kendali. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian tentang masyarakat adat dan AI, teknologi bisa menjadi pedang bermata dua: di satu sisi menawarkan alat dokumentasi yang powerful, di sisi lain membuka risiko kolonialisme data [1]. Bayangkan saja, ketika data ritual suku Dayak atau sistem pertanian tradisional Suku Baduy dikumpulkan oleh perusahaan teknologi tanpa persetujuan penuh dari komunitas, apa yang terjadi? Informasi tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau bahkan membuka celah bagi eksploitasi sumber daya di tanah adat.

Dampak dari ketidakseimbangan ini sangat nyata. Ketika komunitas kehilangan kendali atas data budaya mereka, terjadi yang namanya “ekstraksi pengetahuan” – di mana pengetahuan tradisional diambil tanpa memberikan manfaat kembali kepada pemiliknya [1]. Lebih parah lagi, jika teknologi cerdas diterapkan tanpa memahami konteks sosial, bisa terjadi delegitimasi terhadap otoritas adat. Sebuah penelitian tentang kecerdasan adat versus AI dalam penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa algoritma tidak mampu memahami nilai-nilai implisit seperti rasa malu, kehormatan, atau sejarah konflik keluarga yang menjadi dasar pengambilan keputusan adat [2]. Hasilnya? Keputusan yang dihasilkan teknologi mungkin secara teknis benar, tetapi secara kultural kosong dan bahkan merusak kohesi sosial.

Kebuntuan ini semakin diperparah oleh kesenjangan digital yang masih lebar. Tidak semua komunitas adat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur teknologi, sehingga terjadi marginalisasi ganda: mereka kehilangan kendali atas data mereka sementara juga tidak mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Jika pola ini berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan kematian budaya yang dipercepat oleh alat yang seharusnya menjadi alat pelestarian.

III. Jalan Tengah yang Terabaikan: Strategi Adaptasi Selektif

Narasi alternatif yang jarang dibahas adalah bahwa banyak komunitas adat di Indonesia sebenarnya tidak menolak teknologi secara mutlak, melainkan mengembangkan strategi adaptasi yang sangat selektif dan cerdas. Penelitian etnografi tentang digitalisasi ritual adat di Indonesia menemukan bahwa komunitas adat menerapkan pendekatan hibrida: mereka menggunakan teknologi untuk elemen-elemen ritual yang tidak terlalu sakral, seperti promosi atau dokumentasi eksterior, sementara mempertahankan inti ritual tetap eksklusif dan tertutup [3]. Ini bukan sikap anti-teknologi, melainkan sikap pro-kedaulatan kultural.

Keberhasilan strategi ini terletak pada pembagian zonasi yang jelas. Dalam konteks pondok pesantren yang juga mengalami transformasi teknologi, ditemukan bahwa lembaga tradisional tersebut berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran hibrida yang memadukan interaksi tatap muka dengan sumber daya digital, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti seperti pengembangan moral dan karakter [4]. Mereka menggunakan teknologi sebagai pelengkap, bukan pengganti. Pendekatan serupa bisa diterapkan dalam konteks masyarakat adat, di mana teknologi digunakan untuk memperluas partisipasi generasi muda dalam budaya tradisional, bukan untuk menggantikan peran tetua adat.

Namun, strategi ini memiliki konsekuensi logistik yang tidak mudah. Dibutuhkan infrastruktur yang memadai, pelatihan bagi generasi tua untuk memahami teknologi, dan yang paling penting, pengembangan kebijakan etis yang melibatkan partisipasi penuh komunitas adat dalam setiap keputusan teknologi. Pro dari pendekatan ini adalah pelestarian autentisitas budaya sambil tetap relevan dengan era digital. Kontranya adalah prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang tidak sedikit, serta risiko bahwa generasi muda mungkin lebih tertarik pada aspek teknologi daripada substansi budaya itu sendiri.

IV. Dilema Moral: Kecepatan versus Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan

Solusi yang sering diabaikan dalam diskusi teknologi adalah penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Bebas, Didahului, dan Diinformasikan secara Penuh. Prinsip ini menuntut bahwa setiap penggunaan data budaya harus transparan, dengan persetujuan penuh dari komunitas, termasuk hak mereka untuk menolak [1]. Ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan pengakuan terhadap kedaulatan komunitas adat atas pengetahuan mereka sendiri.

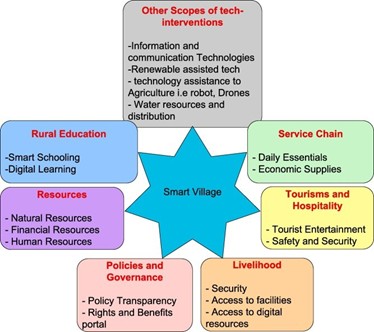

Komponen Smart Village Village 4.0: Digitalization of village with smart internet of things technologies (Sumber: https://ars.els-cdn.com/a1b891fd0a5d982df04a19d2c6e891ec68eb378c.jpg)

Komponen Smart Village Village 4.0: Digitalization of village with smart internet of things technologies (Sumber: https://ars.els-cdn.com/a1b891fd0a5d982df04a19d2c6e891ec68eb378c.jpg)

Implementasi FPIC dalam konteks teknologi cerdas memerlukan infrastruktur tata kelola data yang inovatif. Komunitas adat harus menjadi pemilik data mereka, bukan sekadar subjek penelitian. Artinya, ketika AI digunakan untuk mendokumentasikan bahasa daerah atau sistem pertanian tradisional, komunitas harus memiliki kendali penuh atas bagaimana data tersebut disimpan, digunakan, dan dibagikan. Beberapa inisiatif di Asia Tenggara telah menunjukkan bahwa ini bukan impian utopis. Penggunaan teknologi 3D laser scanning dan pembuatan arsip digital untuk situs warisan seperti Candi Borobudur atau Angkor Wat menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi alat pelestarian yang powerful jika dikelola dengan baik [5].

Namun, tantangan etis tidak berhenti di situ. Ada risiko bahwa dengan mendigitalisasi budaya, kita mengubahnya menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Etika AI untuk Global South menekankan bahwa inklusivitas harus menjadi prinsip utama, memastikan bahwa teknologi tidak memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada [6]. Ini berarti bahwa solusi teknologi harus disesuaikan dengan konteks lokal, bukan menerapkan model Barat secara membabi buta. Prinsip keadilan distributif harus diterapkan: manfaat dari teknologi harus mengalir kembali ke komunitas, bukan hanya mengalir ke perusahaan teknologi atau institusi penelitian di kota-kota besar.

V. Membangun Sinergi: Rekomendasi untuk Kebijakan Berbasis Bukti

Berdasarkan analisis di atas, solusi terbaik bukanlah memilih antara teknologi atau tradisi, melainkan mengembangkan kerangka kerja kondisional yang memungkinkan adaptasi kontekstual. Pertama, pemerintah dan lembaga penelitian harus mewajibkan penerapan prinsip FPIC dalam setiap proyek teknologi yang melibatkan komunitas adat. Ini harus didukung oleh pembentukan badan pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek yang melanggar hak komunitas [1].

Pemandangan sore hari di candi (Sumber: https://res.cloudinary.com/b8bfcfaf9ba173985b77418c90e2628d5fecb95a.jpg)

Pemandangan sore hari di candi (Sumber: https://res.cloudinary.com/b8bfcfaf9ba173985b77418c90e2628d5fecb95a.jpg)

Kedua, diperlukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur digital di daerah pedalaman, coupled dengan program literasi digital yang dirancang khusus untuk konteks budaya lokal. Pengalaman dari komunitas hutan di Banyuwangi menunjukkan bahwa ketika akses internet digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemasaran produk hutan dan pertanian, transformasi sosial yang terjadi bisa positif jika dikelola dengan baik [7]. Namun, ini harus diimbangi dengan pendidikasi tentang risiko digital agar komunitas tidak menjadi korban eksploitasi data.

Ketiga, kita perlu mengembangkan model teknologi yang “berbudaya lokal” – AI dan aplikasi cerdas yang dibangun dengan memahami nuansa budaya Indonesia, bukan sekadar menerjemahkan aplikasi asing. Ini berkolaborasi dengan antropolog dan ahli budaya dalam pengembangan algoritma, bukan hanya mengandalkan insinyur perangkat lunak. Penelitian tentang transformasi budaya tradisional menunjukkan bahwa komunitas lokal secara aktif bernegosiasi dengan identitas mereka dengan mengintegrasikan elemen global ke dalam kerangka tradisional [8]. Teknologi harus menjadi bagian dari proses negosiasi ini, bukan pemaksa homogenisasi.

Keempat, penting untuk mendokumentasikan dan mendigitalisasi pengetahuan tradisional dengan cara yang melibatkan generasi muda sebagai mediator. Penggunaan realitas virtual dan augmented reality untuk situs warisan seperti Candi Borobudur telah terbukti efektif dalam menarik minat generasi muda sambil tetap menjaga kelestarian fisik situs [5].

Namun, pendekatan ini harus disertai dengan transmisi nilai-nilai spiritual dan historis yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar pengalaman visual.

Terakhir, kita harus menerima bahwa tidak ada solusi universal. Setiap komunitas adat memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Yang terpenting adalah menjaga prinsip kedaulatan komunitas: mereka yang memiliki hak untuk memutuskan bagaimana budaya mereka didokumentasikan dan dipresentasikan ke dunia luar.

VI. Kesimpulan: Menulis Ulang Narasi Masa Depan

Pertemuan antara teknologi cerdas dan antropologi kebudayaan Indonesia tidak harus menjadi pertarungan zero-sum di mana salah satu pihak harus kalah. Sebaliknya, ini bisa menjadi kesempatan untuk menulis ulang narasi pembangunan yang selama ini terlalu didominasi oleh logika efisiensi dan profit. Bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunitas adat bukanlah pihak yang pasif menunggu “diselamatkan” oleh teknologi, melainkan aktor cerdas yang mampu mengembangkan strategi adaptasi selektif [3][4].

Tantangan terbesar kita saat ini adalah mengubah pola pikir dari “teknologi untuk masyarakat adat” menjadi “teknologi bersama masyarakat adat”. Ini memerlukan perubahan paradigma dalam cara kita merancang, mengimplementasikan, dan mengelola teknologi. Prinsip FPIC harus menjadi fondasi, bukan sekadar afterthought [1]. Investasi dalam infrastruktur harus diimbangi dengan investasi dalam pemeliharaan nilai-nilai kultural. Dan yang paling penting, kita harus mendengarkan suara komunitas adat itu sendiri dalam menentukan arah teknologi.

Masa depan Indonesia tidak harus memilih antara menjadi negara maju secara teknologi atau menjadi negara yang kaya akan warisan budaya. Kita bisa menjadi keduanya, asalkan kita memiliki keberanian untuk mengembangkan model yang inklusif, adil, dan berbasis penghormatan terhadap keanekaragaman. Teknologi cerdas seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan generasi muda dengan akar budaya mereka, bukan parit yang memisahkan mereka. Hanya dengan pendekatan yang demikian, kemajuan teknologi benar-benar bisa selaras dengan antropologi kebudayaan Indonesia.

Referensi

- [1] Wisnuyana, (2025). Indigenous Peoples and AI: Defending Rights, Sharing Futures. Universitas Airlangga News. Retrieved from https://unair.ac.id/en/international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples-unair-lecturer-hig hlights-opportunities-and-challenges-in-ai-era/

- [2] Kushariyadi, et al. (2024). Comparison of the Depth of Indigenous Intelligence with Artificial Intelligence in Resolving Customary Awang Long Law Review, 8(1), 440-446. Retrieved from https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/1794/1125

- [3] Al Akromi, E. N. A., & Fransisca, V. (2025). Digitalization of Traditional Rituals in Indonesian Indigenous Journal of Community Development and Innovation. Retrieved from https://jcdijournal.com/index.php/jcdijournal/article/view/3

- [4] Muhsyanur, Gusni, & Kartini. (2024). Ethnographic Investigation of Indonesian Language Learning Culture in the Era of Technological Transformation: Studies at the Islamic Boarding School of As’adiyah. International Conference on Teaching and Learning Proceeding, 2(1), 332-337. Universitas Retrieved from https://conference.ut.ac.id/index.php/ictl/article/download/2943/1209/7401

- [5] (2024). AI in Cultural Preservation: Safeguarding Asia’s Heritage. Aitellit Research. Retrieved from https://aitellit.com/ai-in-cultural-preservation-safeguarding-asias-heritage/

- [6] Vijayakumar, (2023). AI Ethics for the Global South: Perspectives, Practicalities, and Practices. Observer Research Foundation Discussion Paper, 296. Retrieved from https://www.ris.org.in/sites/default/files/Publication/DP-296-Anupama-Vijayakumar.pdf

- [7] Nurrochmat, et al. (2023). Finding a Neue Gemeinschaft in Rural Indonesia: Digital Transformation of Forest Communities. Journal of Rural Studies. Retrieved from https://sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934123000084

- [8] Fauzan, (2025). The Transformation of Traditional Culture in Responding to the Challenges of Globalization in Local Indonesian Communities. Journal of Anthropological Studies, 1(1). https://doi.org/10.59613/42jzr037

Comments :